El señor, Monseñor y Mel Gibson. Guillermo Machuca Portillo.

Vaya esta reflexión como obsequio en la montera, tras el brindis recibido ayer, para mi amigo Fernando Gabardón. Porque, aunque cualquier brindis por parte de un maestro es ya un honor en sí mismo, si, además, la faena es memorable, la gratitud por lo recibido pasa a ser infinita. Ratifico mi agradecimiento porque compartí la dedicatoria de “El nazareno de la calle Sierpes” con su querido tío y con “una anónima nazarena”, que me temo reconocer, a pesar de su anonimato. Dicho esto, querría destacar que el tío Fernando del Prof. Gabardón, sí fue miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder, mérito éste que nunca he ostentado, a pesar de que en la lectura de la dedicatoria pudiera interpretarse lo contrario. Soy un nazareno del Señor de los de tropa y cirio, y mi único mérito destacable, por el que algunos hermanos me identificaban, es por el de “el dentista de D. Camilo”, lo que para mí constituyó siempre algo así como un título nobiliario. Y de ello trataremos más adelante.

Vaya esta reflexión como obsequio en la montera, tras el brindis recibido ayer, para mi amigo Fernando Gabardón. Porque, aunque cualquier brindis por parte de un maestro es ya un honor en sí mismo, si, además, la faena es memorable, la gratitud por lo recibido pasa a ser infinita. Ratifico mi agradecimiento porque compartí la dedicatoria de “El nazareno de la calle Sierpes” con su querido tío y con “una anónima nazarena”, que me temo reconocer, a pesar de su anonimato. Dicho esto, querría destacar que el tío Fernando del Prof. Gabardón, sí fue miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder, mérito éste que nunca he ostentado, a pesar de que en la lectura de la dedicatoria pudiera interpretarse lo contrario. Soy un nazareno del Señor de los de tropa y cirio, y mi único mérito destacable, por el que algunos hermanos me identificaban, es por el de “el dentista de D. Camilo”, lo que para mí constituyó siempre algo así como un título nobiliario. Y de ello trataremos más adelante.

Que mi amigo Fernando, además de un notable escritor, es un liante, lo sabemos toda su extensa nómina de amigos (entre los que me encuadro), alumnos y conocidos. Sabemos que la pandemia no se dará por finalizada oficialmente hasta que lo veamos pasear aceleradamente desde Álvarez Quintero a Sierpes, con parada en “El Pica” para desayunar, saludando a todos sus conocidos de manera compulsiva. Cuando le llamé para agradecerle la dedicatoria, como forma parte de su idiosincrasia, procedió a enredarme con la precisión con la que se entrelazan en las canillas las tiras de las sandalias de los “armaos” del Santo Entierro. Como me conoce bien, sabe de mis puntos flacos. Y como buen liante, es conocedor de que a la pregunta “¿por qué no me escribes algo relacionando un fotograma de alguna película con la Semana Santa de Sevilla?” no podría resistirme, habida cuenta mi manifiesta cinefagia (Cuadri dixit) y mi pasión capillita (mi padre dixit). Así que, desencadenado el Titán, demos cumplida forma al encargo.

En los escasos momentos en los que mi precipitada existencia me permite tener un momento de reflexión, una de las preguntas que me formulo es acerca de si mis tres aficiones fundamentales, cine, toros y cofradías pudieran tener alguna relación entre sí. A lo largo del tiempo he llegado a la conclusión de que la respuesta no puede ser más que afirmativa. Dejando aparte, en este caso, la referencia taurina, creo que la relación entre el séptimo arte y la Pasión según Sevilla es más que evidente. Y no me refiero a la plasmación de la Semana Santa sevillana en obras cinematográficas de mayor o menor calado. Sino a algo más esencial. A la estructura narrativa de ambos fenómenos artísticos.

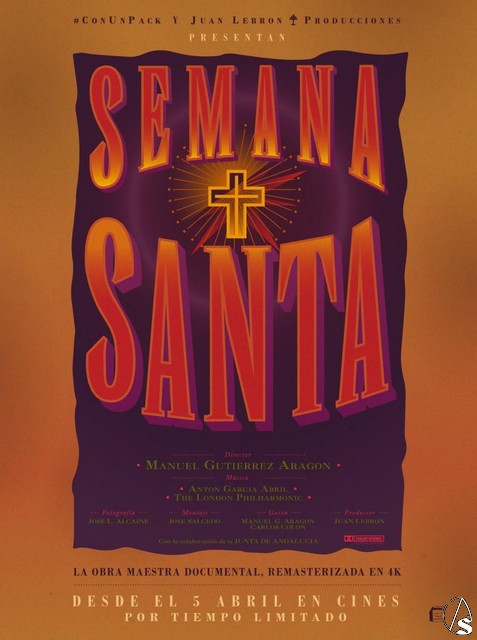

Aunque la evidencia se manifiesta delante de nuestros ojos continuamente, es verdad que en numerosas ocasiones se necesita un golpe de efecto contundente, algo que te saque de la visión cotidiana de las cosas, y que te muestre lo que tienes por delante y no eres capaz de percibir. Esto me ocurrió en 1990, en un primer viaje muy especial a París. Acudí a visitar el museo impresionista de Orsay, y en un lugar tan alejado de mi forma de entender la vida se encontraba la primera evidencia. Había una exposición itinerante sobre los hermanos Lumière y me entretuve en presenciar todos los cortometrajes que se proyectaban en una incómoda sala del museo. Y allí estaba. No podía ser casualidad que una de las primeras filmaciones llevadas a cabo por los Lumière, en 1898, sólo dos años después de su genial invención, fuera la procesión del Señor de las Penas de la Hermandad de la Estrella, rodeado por banda y guardia de unos curiosos “armaos”. Me llamó la atención que ya en los albores del cinematógrafo, a sus padres, les motivara como tema para una filmación las procesiones sevillanas. La reflexión que extraje en ese momento, y que mantuve durante más de veinte años, es que siendo una manifestación artística tan “cinematográfica”, qué mala suerte había tenido en su representación. Según mi opinión, salvo en muy contados trabajos (como la obra maestra “Semana Santa” de Gutiérrez Aragón, 1992) en pocas ocasiones, antes o después de este formidable poema visual, en documentales u obras de ficción, se había podido observar algo relacionado con nuestra Semana Mayor, más allá del tópico o del ripio pesado y reiterativo. ¿Porqué la obra de Gutiérrez Aragón tenía magia y no así todas las demás? Le di muchas vueltas y no hallé la respuesta.

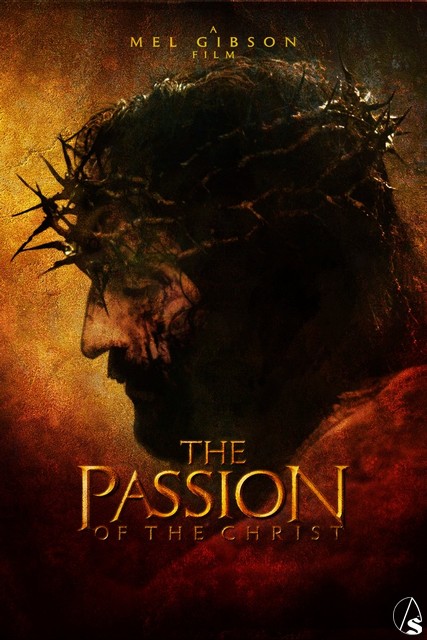

Así, hasta el Viernes de Dolores del año 2004 en el que obtuve otra pista fundamental. Había cierta expectación sobre el estreno de la película “La Pasión de Cristo” (“The Passion of The Christ” Mel Gibson, 2004). Su rodaje había planteado no poca polémica, y ni siquiera esperé a la sesión matinal de los sábados que me es propia, sino que acudí el mismo Viernes a contemplar su proyección en el Cine Cervantes. Recuerdo el hecho como una experiencia enormemente gratificante, puesto que me retrotraía a momentos pretéritos de mi infancia. Cabe recordar, que durante los años sesenta los cines interrumpían su ciclo habitual de estrenos y reestrenos durante la Semana Santa y fechas previas, para proyectar reposiciones “con carácter de estreno” de antiguas superproducciones de temática religiosa que habían triunfado cuando se proyectaron por primera vez.

Incluso, durante una época, ¡estaba prohibida la apertura de las salas durante el Jueves y el Viernes Santo! Estas circunstancias me ocasionaban un estado de excitación considerable, en el que a la expectación por las “vísperas”, tan propias del sevillano, se unía la posibilidad de contemplar alguna obra legendaria de la que habría oído hablar a mis mayores. Este estado de ánimo constituía una tortura para mi familia, a la que daba una tabarra monumental para que me llevaran al cine en estas fechas previas al Domingo de Ramos. Como última salvación, contaba con mi tía Pilar, gran aficionada, que solía prestarse a enclaustrarme durante la tarde del Sábado de Pasión en alguno de los templos cinematográficos del centro de la ciudad: Llorens, Imperial, Pathé, Villasís o Coliseo hoy tristemente desaparecidos.

Ella fue la responsable de que pudiera ver en algún momento de mi infancia, en salas de estreno, “Quo Vadis?”, “Ben-Hur”, “La Túnica Sagrada” y otras por el estilo. Muchas de ellas en el antiguo cine de la calle Amor de Dios, al que me encaminaba en aquel año 2004. A pesar de ello, la verdad, es que no esperaba presenciar mucho más que un decente espectáculo, ya que pensaba que contemplaría una superproducción hollywodiense más o menos novedosa, que sabía que contaba con estrellas emergentes e interesantes como Jim Caviezel o Monica Bellucci. Y me llevé un bofetón en los dientes. Cuando salí del cine consternado pensé que era fundamentalmente por la violencia de la cinta, que te arrasa desde el primer minuto. Pero cuando pude pararme a reflexionar sobre lo que había visto descubrí que no era esa crudeza, tan sólo, lo que me había impactado.

Era la iluminación, el lenguaje ininteligible, las miradas de los protagonistas, Jesús colgando sobre el río Cedrón encarado con Judas, las miradas de la mujer de Pilatos, que entrega unas sábanas a la Virgen (una magistral Maia Morgensten) y a la Magdalena que recogen la sangre tras la flagelación, el montaje en planos cortos y acelerados de los latigazos, salvo cuando el Ecce Homo se pone penosamente en píe desafiante, Pilatos yendo de un lado a otro desconcertado, la gota de agua de lluvia que desencadena el terremoto, el sonido agobiante, la banda sonora… No sólo se experimentaba la violencia, también se percibía la poesía, como si de una obra de Peckinpah se tratara. Había estado ante un espectáculo magistral de una calidad poco común, que traspasaba desde lo superficial a lo más profundo en el martirio físico y espiritual del Hombre-Dios.

Me llamó la atención un detalle. Stanley Kubrick decía que “el cine es el detalle”. Fue un instante, un flash. Durante la coronación de espinas, breve, contundente y de extrema brutalidad, me pareció ver como una espina traspasaba la ceja del protagonista. Meses después, cuando adquirí la película en formato doméstico, pude comprobar como mi percepción había sido correcta. ¿Tenían conocimiento el director o los guionistas acerca de las tallas barrocas de Juan de Mesa? ¿Qué significado podría tener este conocimiento en el contexto de la creación cinematográfica? Aunque investigué algo, nunca hallé respuesta. Y no le di mayor importancia.

El último episodio de este proceso está fechado en la Madrugada de 2011. Había sido una Semana Santa triste, con crisis económica en apogeo y “carreritas” y desmanes aquí y allá. Para completar el cuadro, la lluvia hizo que todas las hermandades permanecieran en sus templos. Como siempre que ha ocurrido este acontecimiento, me dirigí apesadumbrado al Templo, porque presentía que nos quedaríamos dentro, pensando que haríamos el Viacrucis, como en tantas otras ocasiones. Y para casa por el camino más corto. De nuevo me equivocaba.

En la Hermandad del Gran Poder, durante unos treinta años y hasta su fallecimiento, hemos tenido la suerte de contar como Director Espiritual con Monseñor Camilo Olivares Gutiérrez, uno de los mejores predicadores sevillanos de los últimos tiempos. Desde su pérdida, añoro su alocución antes de la salida procesional, a la que él denominaba “fervorín”. Compartía con Monseñor lejanos lazos familiares (al parecer mi abuela paterna era su tía), y sobre todo su amistad y complicidad de la infancia con mi padre. Entablé con él una relación mucho más estrecha cuando me casó hace casi cinco lustros, y desde entonces casi todos los años, de una manera u otra, coincidíamos algún día para hablar de lo divino y de lo humano.

Lo recuerdo como un hombre muy cultivado, de educación exquisita, con un sentido del humor peculiar, gran conocedor del arte, de profundos fundamentos monárquicos, fumador empedernido y al que tenía mucho aprecio, creo que compartido. En determinado momento se vio obligado a requerir mis servicios profesionales, por lo que adquirí el título de “el dentista de D. Camilo” que referí al principio del artículo. Pues tendría que ser Monseñor, durante aquel Viacrucis de 2011 el que, sin querer, me haría descubrir la relación estrecha entre ambas manifestaciones. D. Camilo, en su prédica durante las estaciones del viacrucis, ¡nos contó “La Pasión de Cristo” de Gibson! No era lo que contaba, que era conocido por todos. Fue cómo lo contaba, la cadencia, el ímpetu, los cambios de ritmo, la descripción en detalle de la secuencia del martirio y del escarnio. Creo que ha sido el único año de lluvia en que volví satisfecho a casa. Por el camino más corto.

Algún tiempo después, en uno de los almuerzos que nos organizaba en su casa, le recordé su alocución y le pregunté si conocía la película. No recuerdo lo que me contestó, y creo que se salió por la tangente, porque muy aficionado al cine no era. Pero yo ya tenía la clave. Nuestra Semana Santa es un modelo de lo que podríamos llamar “proto-cine”. Trata de comunicar una historia dramática mediante la imagen. Las palabras no son lo fundamental y forman parte del sonido ambiente, porque ya sabemos lo que se va a decir. Lo importante es el ritmo (el montaje), la planificación de la secuencia, la búsqueda de la luz, la edición de sonido (ese paso “racheao”), la música y en qué momento utilizarla…como en la producción de Gibson, que, sabiéndolo, o no, supo captar el dramatismo de La Pasión.

Y de la zancada imposible, a punto de caer del Señor. Y de Su rostro dolorido y escarnecido, pero que mantiene la dignidad y la compasión en todo momento. Comprendí que ese había sido también el mérito de Gutiérrez Aragón en su película documental. Había sabido captar el ritmo de montaje, la luz justa en cada momento, la aplicación de la música indicada en el momento necesario. Y, en resumen, la ejecución de un guión técnico muy preciso en el que destacaba el momento y la forma de finalizar la obra. Ambos autores habían conseguido, utilizando géneros muy distintos, llegar a conmover, que es lo que pretende el Arte.

Esta es la historia de cómo, entre Gibson y Monseñor, me hicieron comprender que ambas manifestaciones artísticas comparten un tronco común. Y una espina en la ceja del Señor.

Guillermo Machuca Portillo

Catedrático del Departamento de Estomatología

Universidad de Sevilla