Aspectos generales de la imaginería procesional sevillana entre 1901 y 1936. José Roda Peña

La imaginería procesional de la Semana Santa de Sevilla conoció un notable florecimiento durante el pasado siglo XX, que perdura hasta nuestros días. Dicho auge debe cifrarse muy claramente en términos cuantitativos, e incluso puede decirse que la calidad de las imágenes creadas para las cofradías sevillanas durante aquella centuria, salvo contadas excepciones, es más que aceptable, con algunas obras en particular verdaderamente notables.

La imaginería procesional de la Semana Santa de Sevilla conoció un notable florecimiento durante el pasado siglo XX, que perdura hasta nuestros días. Dicho auge debe cifrarse muy claramente en términos cuantitativos, e incluso puede decirse que la calidad de las imágenes creadas para las cofradías sevillanas durante aquella centuria, salvo contadas excepciones, es más que aceptable, con algunas obras en particular verdaderamente notables.

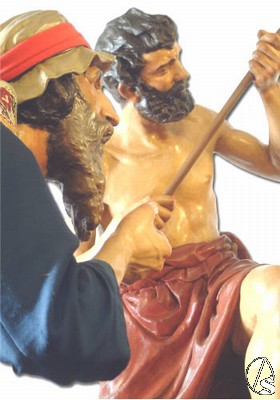

En el contexto cronológico del primer tercio del siglo XX, son varias las circunstancias que justifican este incremento de estatuaria procesional. De un lado, la demanda que imponen un grupo de cofradías recién fundadas, como San Roque, Santa Cruz, la Candelaria, Los Estudiantes y San Esteban, o reorganizadas, como el Baratillo, San Benito y La Bofetá, que necesitan proveerse de nuevas imágenes titulares a las que tributar el culto público interno y externo señalado en sus respectivas Reglas. Por otra parte, tenemos aquellas Hermandades que desean renovar, en su totalidad o sólo en parte, las figuras secundarias de sus pasos de Cristo, en una legítima aspiración de mejorar su patrimonio escultórico; es el caso de los misterios de la Coronación de Espinas (1922) y de la Sentencia (1929), o del San Juan Evangelista del paso de la Borriquita (1935). Por último, tenemos aquellas Hermandades que, por diversas coyunturas, positivas o negativas, estimaron oportuno o necesitaron imperiosamente restituir algunas de sus efigies titulares: recordemos los Cristos de la Sagrada Columna y Azotes (1916), de la Sagrada Lanzada (1929), y de las Aguas (1930), y las Vírgenes de la Hiniesta (1933) y de la Quinta Angustia (1934).

Los escultores que trabajaron en Sevilla entre 1900 y 1936 se caracterizaron, en su gran mayoría, por haber tenido una formación académica, aprendiendo la profesión en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, donde algunos ejercerían con posterioridad la docencia. Era costumbre que su “cursus honorum” se revalidara concurriendo a las exposiciones, certámenes y concursos de ámbito local, regional y nacional. Los premios, cuando llegaban, el refrendo de la crítica en la prensa y la favorable acogida del público constituían su principal recompensa, amén de poder obtener las ansiadas becas y pensiones que les permitían viajar y ampliar sus estudios en las grandes capitales del arte europeo: París, Roma y, más modestamente, Madrid y Barcelona. De otro lado, la celebración en Sevilla de la Exposición Ibero-Americana de 1929, representó el aldabonazo definitivo que impulsó las carreras de algunos de estos jóvenes artistas.

De cualquier manera, hemos de resaltar que, en el campo de la imaginería, seguían teniendo plena vigencia los talleres tradicionales, que evocaban la antigua organización gremial, donde los rudimentos y secretos del oficio se transmiten fundamentalmente por una vía práctica y jerárquica desde los maestros a los discípulos. De suma importancia resulta constatar cómo la temática sagrada, que durante siglos había sido principal protagonista en la producción de los escultores y en el requerimiento de los clientes, pasa ahora a un segundo plano en beneficio de variadas iconografías y géneros profanos, tales como el desnudo, el retrato o el monumento público. Ello incidirá en los materiales empleados. Mientras la madera se relega a las escenas y figuras religiosas, adquirirán creciente protagonismo la piedra artificial, el mármol, el bronce o el barro cocido.

En estos momentos se va a producir un fenómeno inédito y de largo alcance estético en el devenir histórico de la imaginería española, no sólo sevillana: su divorcio con respecto a la vanguardia artística, lo cual resulta incluso lógico si tenemos en cuenta los parámetros anticlásicos y, en algunos casos antifigurativos, que predominan en los movimientos o “ismos” de comienzos del siglo XX: cubismo, dadaísmo, futurismo, expresionismo, surrealismo, etc. Sin llegar a tanto, es un hecho cierto que numerosos escultores de auténtica valía, y que permanecieron fieles a la figuración, cultivando tendencias diversas, como el realismo naturalista, el clasicismo heroico o el humanismo mediterráneo de influencia modernista, apenas dejaron huella en nuestras Cofradías; baste traer a colación los nombres de Manuel Delgado Brackembury, Lorenzo Coullaut-Valera, José Lafita, Agustín Sánchez Cid, Enrique Pérez Comendador o Manuel Echegoyán.

Las Cofradías son sumamente conservadoras en sus gustos artísticos, y aún más en lo que respecta a las imágenes sagradas, sin duda por la función devocional que éstas deben desempeñar. Las imágenes de Cristo en su Pasión y de María Dolorosa están destinadas, y entiéndase bien el término, al consumo espiritual y masivo del pueblo fiel, y no al de las élites culturales de paladares más exclusivos y exquisitos. Estilísticamente, habrá que reconocer que las formas parecen anclarse, sobre todo en Andalucía, en un barroco de inercia, lo que algunos denominan neobarroco, que ofrece pocas posibilidades innovadoras. Sólo los escultores más competentes y preparados supieron, entonces como ahora, imponer su talento creativo en la adopción de nuevos tipos físicos, en la investigación de los materiales, en la permanente puesta al día de sus conocimientos de dibujo, modelado y composición, y en la siempre reveladora investigación iconográfica del tema que se pretende plasmar.

Foto: Francisco Santiago